ストレスチェック制度は、従業員が自分のストレス状態を客観的に把握し、心身の不調に早く気づくために設けられた制度です。

従業員が自らのストレス要因や反応を知ることで、セルフケアや早期相談につなげることができます。また、個人の結果を集約・分析することで、職場全体のストレス傾向や業務環境の課題を可視化でき、組織としてのメンタルヘルス対策や働きやすい職場づくりに活用することもできます。

ストレスチェック制度は、2028年度までに「全事業場」に義務化されます。

目次

ストレスチェックの結果の活用

ストレスチェック制度の目的のひとつに、「集団分析を用いた職場環境改善」があります。しかし、ストレスチェックの結果の活用方法がよくわからず、職場環境の改善へうまくつなげることができていないケースがあるようです。

しかしストレスチェックは、単に実施して従業員のセルフケアに任せるだけでは、職場環境を改善することはできません。

では、具体的にどのように取り組めば、ストレスチェックの結果を活用することができるのでしょうか。

(1)個人でストレスチェックを活用する

ストレスチェックは、従業員本人が自分のストレス状態に気づき、セルフケアによってメンタル不調を未然に防止することが主目的です。

高ストレス判定となった従業員へは、メンタルヘルス不調となる前に医師の面接指導を受けるよう促し、高ストレスと判定されなかった従業員へは、産業医面談やその他のカウンセリングを受けられるような体制を整備したり、ストレスチェック結果の見方やセルフケアについてセミナーを開いたりすることをおすすめします。

(2)集団ごとの集計・分析と職場改善

ストレスチェックは、個人のストレスの状態だけでなく、職場環境についても同時に測定できます。

たとえば、ストレスチェックの結果をグループや部署ごとに分析し、全国平均や業界平均と比較して、組織のストレスの特徴を読み取ります。そして、職場巡視や管理監督者からのヒヤリングを実施して職場における課題を調査することで、その後の職場環境改善に活かすことができます。

|

ストレスチェックの結果から、仕事上のストレスの特徴を読みとる ↓ 職場巡視を実施して、実際の職場における課題を調査する ↓ 職場の管理監督者や従業員にヒヤリングを行う ↓ 具体的な課題のリストを作成する ↓ 職場環境の改善対策の計画を立てる |

ストレスチェックの集団分析の方法

前述したとおり、ストレスチェックは結果を集団(部署、グループ、チームなど)ごとに集計し、分析することができます。

ここでは、ストレスチェックの集団分析の方法についてご紹介します。

(1)仕事のストレス判定図を活用する

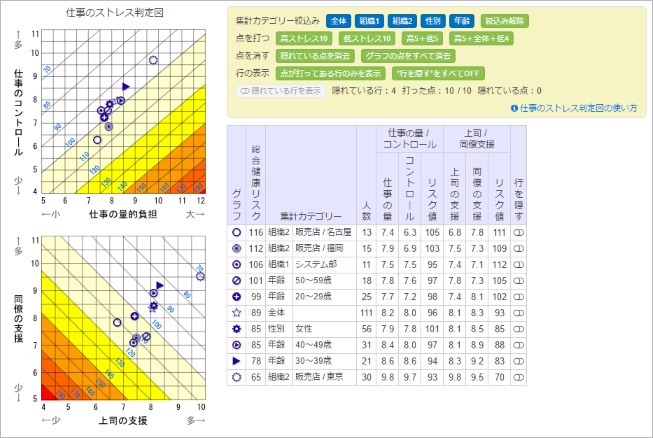

仕事のストレス判定図とは、職場内の集団(会社全体、属性別、チーム別データなど)を対象に、仕事や職場のストレス要因を評価し、それが健康に与える影響の大きさを判定するためのツールです。

仕事のストレス判定図は2種類あり、1つは「仕事の量的負担」と「仕事のコントロール(仕事の裁量度)を要因としてプロットされる『仕事の量的負担-仕事のコントロール判定図』と、もう1つは「上司の支援」と「同僚の支援」から作成される『職場の支援判定図』です。

上記の図は、ストレスチェッカーが提供している仕事のストレス判定図です。

いずれも、色が濃くなるほどストレスが高い状態を示します。プロットされた集団の位置を、他の集団や平均値と比較することで、その集団におけるストレスの傾向や特徴を確認することができます。

また、2つの図の健康リスクを掛け合わせることで、各職場の総合健康リスクを算出することもできます。総合健康リスクは、数値で各職場を比較できるので、職場改善を行う際に大変有益な指標となります。

ただし、仕事のストレス判定図は「仕事のストレスを4つの側面でしか評価していない」という点において、注意が必要です。総合的にリスク評価を行うためには、判定図に取り上げられていないストレス要因があることも考慮する必要があります。

(2)仕事のストレス判定図以外の情報を活用する

ストレスチェックでは、ストレス判定図以外にもさまざまなデータを取得できるので、前述した仕事のストレス判定図を参考にしながら、他のデータを考慮して総合的にリスク評価を行うのが適切です。

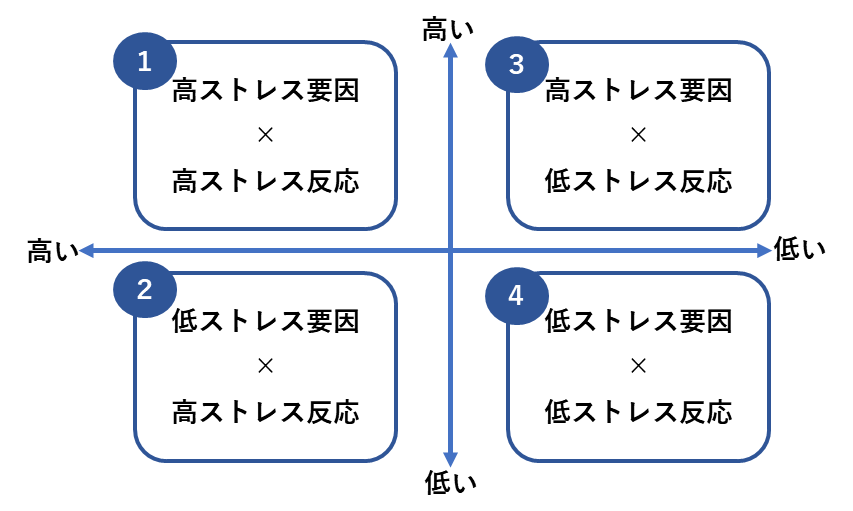

ここでは、ストレスチェックの高ストレス判定で用いられる「ストレス原因と考えられる因子(以下「ストレス要因」)と「ストレスによって起こる心身の反応(以下「ストレス反応」)から、4つのマトリックスに分けて分析する手法をご紹介します。

①ストレス要因とストレス反応のいずれも高い場合

①は、職場のストレスが高く、かつ体調不良の状態にあるため、早急な対応が求められます。必ずしも会社側に原因があるとは限りませんが、「長時間労働」「人間関係の不和」「過剰なノルマや責任の重さ」など、職場環境に起因する要因がないかをていねいに確認することが重要です。

必要に応じて業務量の見直しや人員配置の調整を行い、従業員が安心して働ける環境を早急に整えることが求められます。

②ストレス要因が低く、ストレス反応が高い場合

②は、職場でのストレスが高くないにもかかわらず、従業員の心身に不調が見られる状態です。職場の環境が良好であっても、「転勤による生活環境の変化」「家庭との両立の難しさ」「将来への不安」など、仕事に関連したプライベート要因がストレスにつながる場合もあります。また、本人が職場のストレスを自覚していないケースもあるため、何が原因なのか、周囲の上司や産業医、保健スタッフが早期に変化に気づき、背景をていねいにヒアリングすることが重要です。

③ストレス要因が高く、ストレス反応が低い場合

③は、急成長中のベンチャー企業などでよく見られるタイプで、ストレスは高いものの、従業員が目標達成や成長意欲に支えられて前向きに業務へ取り組んでいる状態です。ただし、意欲が高いほど無理を重ねやすく、気づかないうちに疲労やメンタル不調が蓄積していることもあります。組織としては、働き方のバランスを見直し、定期的な面談や休暇取得の促進などで、燃え尽き症候群を防ぐ仕組みづくりが重要です。

④ストレス要因とストレス反応がいずれも低い場合

④は、職場のストレスも少なく、心身の不調もほとんど見られない理想的な状態です。安定していることは良い傾向ですが、一方で「仕事に刺激がない」「成長の機会が少ない」といった理由から、モチベーションの低下や離職意向につながるケースもあります。

したがって、こうした状態を維持しつつ、従業員がやりがいを感じられるような目標設定やキャリア支援を行い、成長実感を得られる職場づくりを進めることが重要です。

(3)従業員個人の属性による違いを分析する

従業員の属性による違いを分析することで、職場の課題をより具体的に把握することができます。

たとえば、女性のストレスが男性より高い場合、キャリア形成や評価制度、育児・介護との両立支援などに課題がある可能性が考えられます。

また、雇用形態別の分析では、正社員のストレスが低い一方で派遣社員や契約社員が高い場合、待遇や業務範囲、職場での人間関係に不公平感がある可能性があります。こうした結果が出た際には、「契約内容と実務の責任が適正か」「非正規社員の意見が組織に届いているか」などを確認し、働き方や制度を見直すことが大切です。

(4)部署や事業所による違いを分析する

職種や事業所別に分けてストレスの傾向を把握することも、職場改善において非常に有効です。

たとえば、営業職のストレスが高い場合には、過度なノルマ設定や成果プレッシャー、長時間労働など、構造的な問題が潜んでいる可能性があります。

工場や建設現場では、繁忙期や納期前など特定の時期に業務量が集中し、ストレス反応が一時的に高まることもあります。

このように、職種や事業所ごとのデータを細かく分析し、業務内容や時期的要因を踏まえた対策を講じることで、より現実的で効果的な職場改善につなげることができます。

(5)過去データと比較する

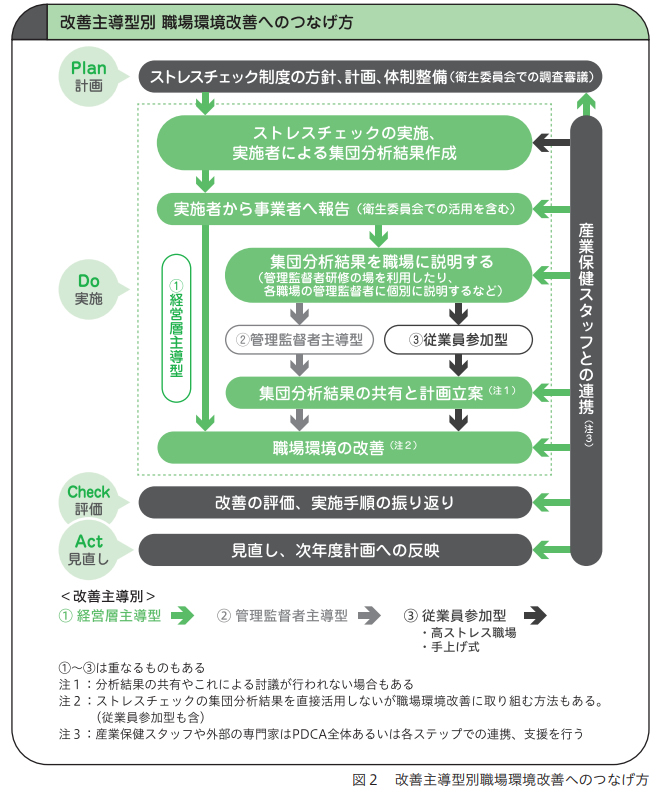

集団分析を活用して職場環境の改善を行うには、単に結果を確認するだけでなく、毎年のデータを比較しながらPDCAサイクルを回すことが重要です。

PDCAとは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階を繰り返すことで、業務や環境を継続的に改善する手法です。

ストレスチェックの結果を活かす際は、まず前年との変化を確認し、どの部署でストレスが増減しているかを分析します。次に、具体的な改善施策を計画(Plan)し、現場で実行(Do)します。その後、再度ストレスチェックやヒアリングを行って効果を検証(Check)し、必要に応じて新たな対応を加える(Act)ことで、職場環境を段階的に整えていくことができます。

このサイクルを継続することで、従業員が安心して働ける健全な組織づくりが実現します。

Plan(計画)

ストレスチェック、特に集団分析を活用した職場環境改善についての方針作成

実施計画をデザインする。

Do(実行)

① ストレスチェックの実施

② 集団分析

③ 集団分析結果報告 事業者・幹部向け

④ 集団分析結果報告 個別職場向け

⑤ 職場環境改善に向けた取り組み

Check(評価)

実施手順の振り返り・評価

Act(改善)

次年度の計画へ、実施手順や実施方法の見直しを反映する。

まとめ

ストレスチェック制度は、従業員に自身のストレス状態を確認する機会を与えるだけでなく、さまざまな視点から分析することで職場全体の課題を把握することができます。具体的な職場環境の改善については、厚生労働省が「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」に基づき、「職場における心の健康づくり」を公開しています。

ストレスチェックを実施際には、その結果を踏まえて職場環境の改善に活用しましょう。

厚生労働省「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」

法人向けストレスチェッカーへのお問合せ

法人向けストレスチェッカーは、官公庁、テレビ局、大学等に導入いただいている日本最大級のストレスチェックツールです。

社内の実施事務従事者にストレスチェックのシステムをご利用いただく『無料プラン』もございます。お気軽にお問い合わせください。