ストレスチェック制度は、常時使用する労働者数が50名以上の事業場において、「所定の条件を満たす労働者」に対して1年に1回以上、心の健康状態をチェックするための検査ですが、政府は2025年3月14日に労働安全衛生法の改正案を閣議決定し、これまで努力義務にとどまっていた労働者数が50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施を義務化する方針を打ち出し、2028年5月までには全事業場が対象となる見込みです。

この記事では「所定の条件を満たす労働者」、つまりストレスチェックの対象となる労働者についてご紹介します。

監修:山本 久美(公認心理師)

目次

ストレスチェックとは

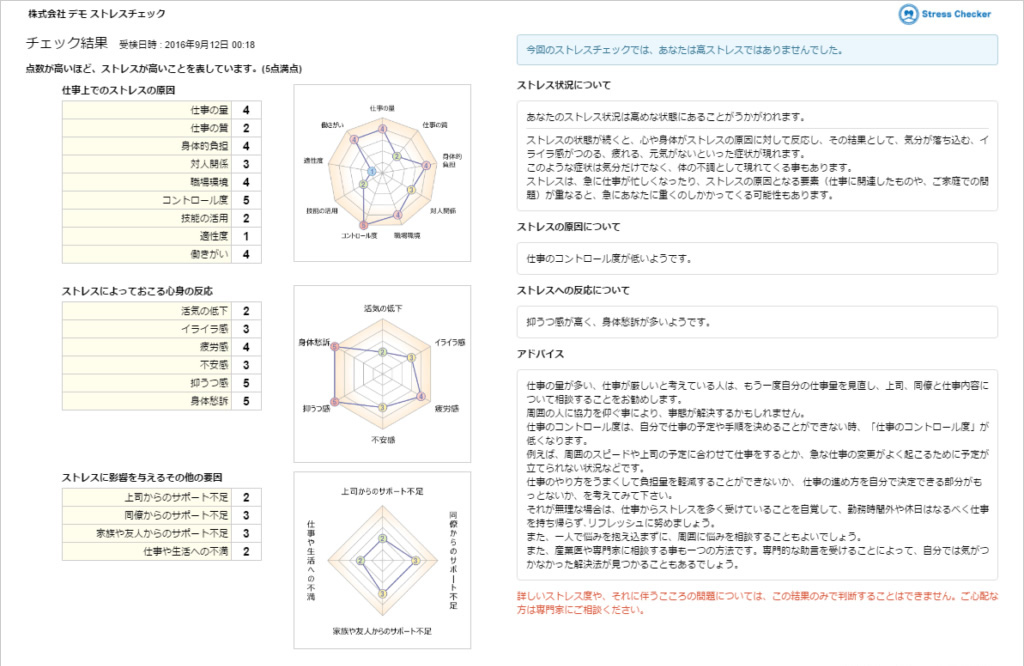

ストレスチェックとは、労働者のストレス状況を調査して面接指導などを実施する制度です。

質問項目に対して、今の状態を「そうだ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」などの区分で回答します。ストレスチェックの回答は所定の評価方法によって処理され、ストレス状態が数値化されます。

ストレスチェックの目的は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行うことで、労働者自身のストレスへの気づきを促し、メンタルヘルス不調のリスクを減らすことにあります。また高ストレス者へは、医師による面接指導を受けるよう促し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことも目指します。

さらに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場改善につなげることで、働きやすい職場づくりを進めることも推奨されています。

ストレスチェックの対象となる労働者

ストレスチェックの対象となる労働者について、厚生労働省では以下のように定めています。

|

①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。 ※なお、厚生労働省労働基準局によれば、以下の労働者に対してもストレスチェックを実施することが望ましいとされています。 “1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である労働者においても、上記①の要件を満たし、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者。” 厚生労働省労働基準局「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)」 |

上記をまとめると、下表のとおりとなります。

ストレスチェックの対象となるのは、基本的に「常時使用される労働者」であり、契約期間が1年以上(更新を含む)かつ所定労働時間が正社員の4分の3以上である人が該当します。つまり、雇用期間が短期である人や、週に1日程度の短時間勤務など労働時間が短いパートタイマーなどは対象外となります。

| 労働者の種類 | 契約期間 | 所定労働時間数 | 対象となるか |

|---|---|---|---|

| 正社員 | 期間の定めなし | フルタイム | 対象 |

| 契約社員 | 1年以上(更新含む) | 4分の3以上 | 対象 |

| 1年未満(更新予定なし) | 4分の3以上 | 対象外 | |

| 1年以上(更新含む) | 4分の3未満 | 対象外 | |

| 1年未満(更新予定なし) | 4分の3未満 | 対象外 |

なお、事業場にはストレスチェックの実施が義務づけられていますが、労働者にはストレスチェックの受検は義務づけられていません。

メンタルヘルス不調などの理由で、受検を負担に感じる労働者にまで強要することは、望ましくないためです。ただし、このような事情がない限りは、すべての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいとされています。

(1)休職中の労働者

ストレスチェックの実施時期に休職中の労働者については、原則としてストレスチェックの対象外とされており、無理に実施する必要はありません。これは、休職中の労働者がすでに治療や療養を行っている段階にあるためと考えられます。

(2)長期出張者

ストレスチェックの対象には長期出張者も含まれますが、長期の病気休職者については実施しなくても差し支えないとされています。

長期出張など業務上やむを得ない理由で実施期間中に受検できなかった場合には、後日あらためて受検の機会を設けることが望ましいといえます。

一方、長期病休者はすでに職場を離れ、療養や治療に専念しているため、職場におけるストレス状況を把握する目的にはそぐわないと考えられます。

(3)海外の長期勤務者

海外の現地法人に直接雇用されている労働者には、日本の労働安全衛生法が適用されないため、ストレスチェックの実施義務はありません。しかし、日本企業に雇用されたまま現地へ長期出張している従業員については、日本の労働者として扱われるため、ストレスチェックの対象となります。

海外赴任者は、言語や文化の違い、生活環境の変化などからストレスを感じやすい傾向があります。そのため、ストレスチェックの結果を踏まえて、オンライン面談やメンタルヘルス相談窓口など、海外勤務者特有のストレス要因に配慮したサポート体制を整えることが望ましいでしょう。

(4)在籍出向労働者

ストレスチェックは、労働契約関係のある事業者において実施します。

在籍型出向の際に、出向先事業者と出向労働者との間に労働契約関係が存在するか否かは、労働関係の実態や賃金の支払い、指揮命令などから総合的に判断されますので、在籍出向労働者のストレスチェックを出向元で行うか出向先で行うかについては、その実態から総合的に判断します。

ただし、集団分析については職場単位で実施することが重要なので、可能であれば出向先事業者で実施することが望ましいでしょう。

(5)派遣労働者

派遣労働者については、派遣元事業者が実施することとされています。

ただし、集団分析については職場単位で実施することが重要なので、派遣先事業者は派遣労働者も受検対象者に含めて、ストレスチェック結果を集計・分析することが望ましいです。その場合、派遣労働者は派遣元でも受検の機会が与えられますので、派遣労働者と派遣元事業者に受検の協力の依頼をあらかじめしておくとよいでしょう。

(6)パート・アルバイト

ストレスチェックの実施義務の対象となる事業場は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」です(※後述)。

この「50人」をカウントする時は、「継続して雇用し、常態として使用している状態」であれば、週に1日程度労働するアルバイトやパートも含んでカウントします。

ただし、週に1日程度の労働であれば、その労働者についてはストレスチェックの実施対象とする義務がないことになります。また、義務対象外のパート・アルバイトについてストレスチェックを実施した場合は、労働基準監督署に報告する人数に含める必要もありません。

ストレスチェックの対象となる企業

ストレスチェック制度実施が義務となるのは、現在は、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。この労働者の数には、パート・アルバイトを含みます。

※ただし、2028年5月までには全事業場が対象となります。

前述したとおり、実際にストレスチェックの対象となるのは、通常の労働者の4分の3以上勤務している人(通常の労働者の2分の1以上勤務している人に対しても、実施が望ましい)となりますので、例えば、正社員40名でパート・アルバイトが20名の事業場の場合、常時使用する労働者は60人となるためストレスチェック実施は義務となり、場合によっては実施対象人数が50名以下となるケースもあります。

ストレスチェッカーとは

「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・医療機関などで利用されている国内最大級のストレスチェックツールです。

未受検者への自動リマインドや進捗確認、医師面接希望者の管理など、現場で必要な機能を標準搭載しているのはもちろん、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも、体調不良や心理的負担による生産性低下「プレゼンティーイズム」の測定が可能です。

ストレスチェックは、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。

導入や運用の相談は、ぜひお気軽にお問合せください。

(1)対象人数は「事業場単位」でカウント

ストレスチェック制度は、企業単位ではなく事業場単位でカウントします。

以下でケースに例えて、事業場の考え方を整理します。

|

A社 本社 40人…努力義務 a支店 40人…努力義務 b支店 40人…努力義務 |

|

B社 本社 100人…義務 a支店 100人…義務 b支店 40人…努力義務 C支店 40人…努力義務 D支店 40人…努力義務 |

(2)2028年までには全事業場が対象

50人未満の会社については、ストレスチェックの実施は努力義務とされていますが、2028年までには全事業場が対象となります。

また、仕事や職場が原因でメンタルヘルス不調者が現れて裁判となった場合には、「会社が安全配慮義務を果たしていたか」が問われます。この時、努力義務を果たしていなければ大きなマイナスとなるリスクがあります。

まとめ

ストレスチェックの対象者は、フルタイムの通常の労働者、通常の労働者の3/4以上勤務している人などで、休職者や週に1日程度労働するアルバイトやパートは、対象となりません。

しかし、実施義務を判断する「50人以上の事業場」の人数をカウントする時には、アルバイトやパートも人数に含みますし、今後は全事業場が対象となります。

ストレスチェック制度の目的は、自身のストレス状態を把握することに加え、高ストレス者へ早期に対応することでメンタル不調を防ぎ、集団分析を通じて職場環境を整備することですから、早めに準備を進めることをおすすめします。

法人向けストレスチェッカーへのお問合せ

国内最大級のストレスチェックツールストレスチェッカーは、官公庁・上場企業・大学・大規模医療機関など、幅広い組織で導入されている信頼性の高いサービスです。未受検者への自動リマインド機能、リアルタイムでの進捗管理、医師面接希望者の集約など、現場の運用を支える機能を標準で搭載しています。さらに2025年5月からは、無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能になります。これにより、欠勤や離職といった深刻な事態に至る前に、課題を早期に発見し、迅速な対策を打つことができます。操作も直感的で、導入や運用のサポートも充実しているため、初めてストレスチェックを導入する企業でも安心してご利用いただけます。導入検討や運用に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。

監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。

現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。