ストレスチェックは、従業員が自分のストレス状況を客観的に把握し、メンタルヘルス不調の早期発見やセルフケアにつなげることを目的とした制度です。結果を個人だけでなく職場全体の傾向分析に活かすことで、組織的な環境改善にもつながるとされています。これまで従業員50人未満の事業場では実施が努力義務でしたが、厚生労働省は「全ての労働者に受検の機会を与えるべき」として、2028年までに全事業場での義務化を目指しています。今後は規模を問わず、企業に求められる制度となります。

この記事では、ストレスチェックの実施手順や注意点などについてご紹介します。

目次

会社のストレスチェックとは

ストレスチェックとは、従業員が自身のストレス状況を把握することでメンタルヘルス不調に気づき、セルフケアにつなげることを目的とした制度です。さらにストレスチェックの結果を分析し、職場環境の改善にもつながると考えられています。

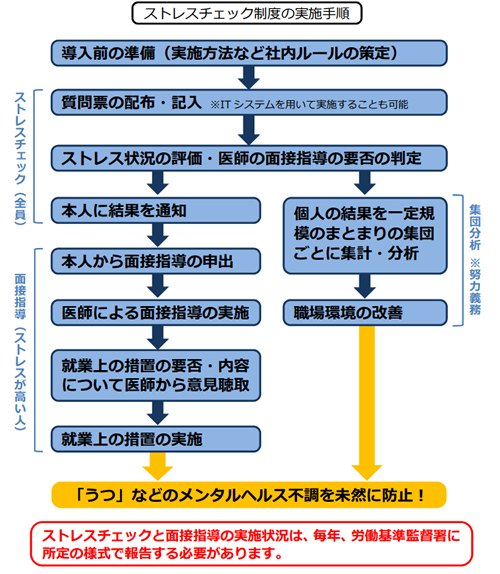

ストレスチェックの主な流れは、以下のとおりです。

会社のストレスチェック導入前の準備

ストレスチェック導入前には、まず会社としてストレスチェック制度の方針を表明し、実施体制を確立する必要があります。

その後、事業所の衛生委員会でストレスチェックの実施方法(規程)を取りまとめ、その規程について従業員に説明・情報提供を行います。

(1)会社の方針表明・衛生委員会の審議

ストレスチェックを導入する際には、まず会社が「メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として、ストレスチェックを実施する」という方針を表明することが必要です。

表明方法としては、情報共有ツールの活用や社内掲示板に表明する方法が考えられます。

|

ストレスチェック制度方針の表明例 当社は、労働安全衛生法第60条の10で定める「心理的な負担の程度を把握するための検査等」(以下「ストレスチェック制度」という)の具体的推進方法を明確にするとともに、適切に実施いたします。 そして、ストレスチェック制度の実施を通じて、メンタルヘルス不調発生を未然に防止し、従業員の心の健康づくりに積極的に取り組んでまいります。 |

事業所の衛生委員会では、ストレスチェックの実施方法、その結果を踏まえた職場環境の改善方法などについて調査審議し、文書化して社内規定を作成します。

|

衛生委員会等での調査審議事項 ①ストレスチェック制度の目的および周知方法 ②ストレスチェック制度の実施体制 ③ストレスチェック制度の実施方法 ④ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法 ⑤ストレスチェックの受検の有無の情報の取り扱い方法、勧奨方法 ⑥ストレスチェック結果の記録の保存方法 ⑦ストレスチェック、面接指導および集団ごとの集計・分析の結果の利用目的および利用方法 ⑧ストレスチェック、面接指導および集団ごとの集計・分析に関する情報の開示の続きなど(追加・訂正・削除の方法を含む) ⑨ストレスチェック、面接指導および集団分析に関する情報の取り扱いに関する苦情の処理窓口など ⑩労働者がストレスチェックを受けないと選択できないこと・受検することのメリットの周知方法 ⑪労働者に対する不利益な取り扱いとして禁止される行為の周知 |

従業員50人以上の会社の場合、衛生管理者(業種によっては安全衛生管理者)と産業医を選任し、月1回以上衛生委員会(業種によっては安全衛生委員会)を設置する義務があります。

ここでいう「50人以上」とは、常時雇用しているパートなども数に含まれます。

要件を満たしている会社であるにも関わらず衛生委員会が設置していない場合には、50万円以下の罰則対象となりますので注意してください。また、議事録を作成し適切に周知・保管していない場合にも同様に50万円以下の罰則対象となる場合があります。

(2)ストレスチェックの実施者の選定

ストレスチェックを実施するためには、①実施者、②実務担当者(ストレスチェック制度担当者)、③実施事務従事者を選任する必要があります。

①実施者

ストレスチェックの実施者とは、ストレスチェックを実施し、その結果を踏まえ医師による面接指導の必要性を判断する役割を担う人です。

ストレスチェックの実施者になれる人は、以下のとおり限られています。

①医師

②保健師

③検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師・精神保健福祉士・公認心理師。

②実務担当者(ストレスチェック制度担当者)

実務担当者は、労働者の個人情報にふれることのない事務作業を担当します。

この実務担当者には、衛生管理者またはメンタルヘルス推進担当者を選ぶのが望ましいでしょう。

③実施事務従事者

実施事務従事者は、ストレスチェック実施者の補佐的な立場で、実施者の指示の下、ストレスチェックにおける事務作業(ストレスチェック質問票の配布や回収、受検結果の出力や記録の保存、従業員への結果通知など)に従事する役割を担います。

労働者の個人情報にふれる場合もあるため、人事権を有する人は、実施事務従事者になることはできません。

(3)従業員への周知

ストレスチェック制度の方針を表明し、衛生委員会等でストレスチェック制度の実施規程をとりまとめ、担当者の選任が完了したら、その内容をあらかじめ従業員に周知します。

周知方法は、情報共有ツールの活用や社内掲示板への掲載でも構いませんが、受検率を高めるためには説明会を実施するのがおすすめです。

適切なセキュリティ対策のもと、会社が法令に従ってストレスチェックを実施し、その結果を職場環境の改善につなげる旨を説明することで、従業員は安心して受検することができ、受検率の向上を期待できます。

会社のストレスチェックの実施

ストレスチェックは1年以内に1回以上、常時使用する従業員に対して実施する必要があります。

調査票で検査を行い、従業員のストレスを数値化して評価します。

(1)従業員への案内

ストレスチェックを実施する際には、従業員に事前案内を行います。ストレスチェックは従業員に強制するものではありませんが、目的を伝えた上で受検を勧める案内をしましょう。

以下は、厚生労働省の「ストレスチェック制度 実施マニュアル」で紹介されている、ストレスチェックを従業員に案内する際の文例です。

|

【ストレスチェック実施時の文例:Web実施版】

〇〇株式会社△△事業場の皆様 平素より会社の健康・衛生管理施策にご協力いただき、誠にありがとうございます。 Ⅰ.実施期間

20〇〇年〇月〇日(火)~〇月〇日(火) Ⅱ.対象者

20〇〇年4月1日時点で就業している社員 Ⅲ.質問数・時間 質問数:約〇〇問 所要時間:約8〜10分/回(就業時間内の取扱いとなります) Ⅳ.実施方法

原則として Web にて実施 ※実施結果は個人が確認・印刷することが可能ですので、自己管理ツールとしてご活用下さい。 Ⅴ.結果の取扱いについて 今回のストレスチェック結果は、個人の健康管理を目的として、産業医および保健師が確認し、必要に応じて面接指導の連絡を個別に差し上げます。 個人の回答内容が(上司・人事部門等)に知られることは一切ありません。 集団分析の結果は、職場環境改善を目的とした集計データとして活用されます。

ご不明な点がありましたら〇〇(内線:〇〇)までご連絡ください。 |

なお、会社は従業員にストレスチェックの受検を強要することはできず、従業員はストレスチェックの受検を拒否することができます。

会社としては、受検は強制ではないことを伝える一方で、制度の目的を正しく理解してもらい、多くの従業員が受検できるよう勧める必要があります。

(2)調査票の配布

ストレスチェックを紙で実施する際には、調査票を従業員に配って記入してもらいます。職場にストレスチェックを受検できるパソコンがない場合でも、紙を使えば実施可能です。

Webやスマートフォンで受検する場合は、紙のように配布や回収などの手間がかかりませんが、実施者や実施実務従事者以外に結果が見られないよう、適切なセキュリティ対策を行う必要があります。

日本最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」では、Webやスマートフォン、タブレットで受検するWebプランと、マークシートで受検する紙プランの両方をご用意しております。Webプランと紙プランの併用も可能でございますので、お気軽にお問合せください。

会社のストレスチェックの実施後

ストレスチェックを実施した後は、高ストレス者を選定し、医師面接が必要と思われる従業員に対して、面接を勧奨する案内をします。その後、従業員が希望した場合には、医師を手配し面接指導を行います。また、ストレスチェックの結果を分析して課題を洗い出し、職場改善につなげます。

(1)高ストレス者の選定

ストレスチェックの結果、以下の①または②を満たす人は、「高ストレス者」として選定されます。

|

①「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」(心身のストレス反応)の評価点数の合計が高い者 ②「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が、一定以上の者であって、かつ「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」(仕事のストレス要因)および「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」(周囲のサポート)の評価点数の合計が著しく高い者 |

高ストレス者に選定され、医師などの実施者が「面接指導を受ける必要がある」と判断した者に対しては、その者の申出に応じて面接指導を実施します。あくまで面接指導は本人の希望によるもので、強制ではありません。

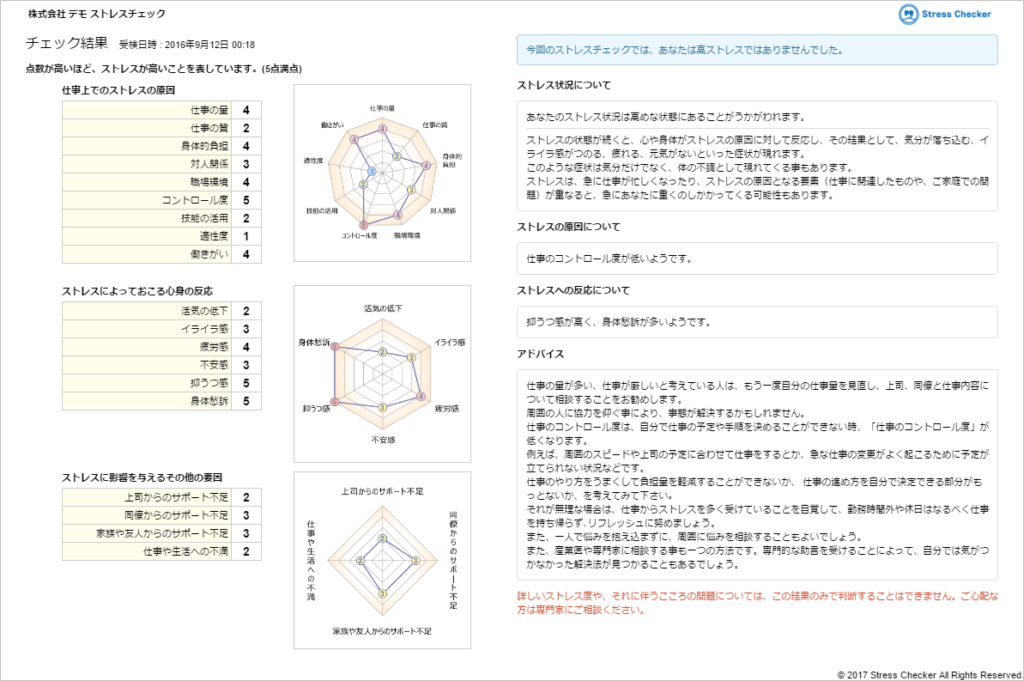

(2)従業員本人に結果を通知する

ストレスチェックの目的のひとつは、従業員本人が自身のストレス状態に気づくことです。

実施者はストレスチェックの結果を従業員に通知し、面接指導対象者に対しては面接指導を受けるよう勧めます。医師による面接が必要と判断された従業員が面接を申し出た場合には、会社は医師による面接指導を実施しなくてはなりません。

(3)結果を保存する

ストレスチェックの結果について、会社は実施者または実施事務従事者に適切に保存させなければなりません。会社が従業員の同意を得てストレスチェックの結果を入手した場合は、会社は5年間保管義務を負います。

保存方法は、紙媒体、電磁的媒体のいずれの方法も可能です。

保存が必要な個人のストレスチェックの結果の記録内容は、以下のとおりです。

|

①個人のストレスチェックのデータ(個人ごとの検査結果を数値、図表等で示したもの) ②ストレスの程度(高ストレス者に該当するかどうか示した評価結果) ③面接指導の対象者か否かの判定結果 |

(4)労働基準監督署に報告

ストレスチェック実施後は、労働基準監督署への報告が必要です。

労働基準監督署長に検査結果等報告書を提出しない場合、あるいは虚偽の報告をした場合は、罰則規定の対象となります。なお、ストレスチェックを実施しなかった場合でも、労働基準監督署長に報告しなければなりません。

2025年1月1日からは、ストレスチェックの結果報告について、原則としてe-Gove電子申請で提出することが義務化されました。

厚生労働省/労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます

(5)結果をメンタルヘルス対策に活用する

ストレスチェック制度の目的は、従業員が自らのストレス状態に気づき、早期に適切な対処をすることでメンタルヘルス不調を未然に防止することと、結果を活用して職場改善につなげることです。

例えば、あるチームはメンバーが仕事をたくさん抱えストレスが高いと示されたが、別のチームは同じく仕事をたくさん抱えているもののストレスが低いと示されたケースで考えてみましょう。2つのチームの何が違うのかを比較することで、ストレスの原因や人間関係の問題などを把握できる可能性があります。

これがストレスチェックの結果を活用した集団分析で、現状は努力義務になっていますが、せっかくストレスチェックを実施するのですから、ぜひ実施して活用したいものです。

まとめ

ストレスチェックはセルフケアが目的ではありますが、高ストレス者には医師による面接指導を勧め、早期に対策することが望まれます。また、ストレスチェックの結果を集団ごとに分析し、職場環境の改善に役立てていくべきです。

国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁や上場企業、大学、大規模医療機関など、さまざまな組織で導入されてきた実績を持つ信頼性の高いサービスです。未受検者への自動リマインドやリアルタイムでの進捗確認、医師面接希望者の管理など、現場の運用に役立つ機能を標準搭載しています。さらに、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性の低下)」を測定できるようになります。欠勤や離職といった深刻な問題に発展する前に、組織の課題を早期に把握し、的確な対策を講じることが可能です。社内の実施事務従事者にストレスチェックのシステムを自社内でご利用いただく『無料プラン』もございます。お気軽にお問い合わせください。

導入や運用に関するご相談も、どうぞお気軽にお問い合わせください。