ストレスチェックは、個人のストレス度だけでなく集団分析を実施することで職場の問題点も把握できます。厚生労働省はストレスチェック結果を集計・分析し、効果的な職場環境の改善につなげることが望ましいとしています。

この記事では、このストレスチェックの集団分析を活用するための10個のポイントを解説します。

監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

目次

ストレスチェックの集団分析とは

ストレスチェックの集団分析とは、ストレスチェックの結果を事業場内の一定規模の集団(部署・グループなど)ごとにまとめて数値化し、組織全体のストレスの状態や傾向を読み取るための仕組みです。個人の結果とは異なり、集団としてどんな特徴があるかが見えるため、組織の現状を客観的に把握できます。

集団ごとの課題が明確になることで、働きやすい職場づくりに直結する改善策を考えやすくなります。集団分析やその結果を踏まえた職場環境の改善は「努力義務」とされていますが、せっかくコストと時間をかけてストレスチェックを行う以上、そのデータを活用し、組織全体の健康づくりに活かすことがとても重要です。分析を行うことで、離職防止や業務効率の向上などにもつながるため、積極的な活用が望まれます。

(1)集団分析の重要性

ストレスチェックは、従業員の個人情報を守ることを非常に重視しています。事業者は、本人の同意なくストレスチェックの結果を確認することはできませんし、高ストレス者がいても本人が医師面接を希望しない限り、それが誰であるかを会社側が知ることはできません。

しかし結果が分からなければ職場改善に活かすことができないので、そのために活用するのが集団分析となります。

集団分析では、個人が特定されない形で男女別・年齢別・職種別・部署別などのデータを集計し、組織全体だけでなく集団ごとのストレスの傾向を把握できます。

なお、個人の特定を防ぐ観点から、集計単位が3人未満の場合は集団分析を実施できません。また、分析結果の提供についても、集計単位が10人未満だと個人が特定されるおそれがあるため、原則として提供を受けることはできません。

(2)集計・分析結果は5年間保存

集団ごとの集計・分析結果は、経年変化を見つつ職場環境の改善に活かすことの重要性から、ストレスチェック結果等の保存義務期間と同様に、5年間保存するとよいでしょう。

(3)どの集団で分析するか決める

集団分析を行う際には、どの属性(変数)で集団分析を実施するのか、衛生委員会等で審議します。原則として3名以上の集団が集計対象となり、個人が特定されない分析であれば労働者個人から同意を取得する必要はありません。

すべての部署が3名以下という事業場もあり得ますが、その場合には事業場の実情に応じて、集計単位を工夫することが必要です。

たとえば、いくつかの部署を併せて集団分析を行う方法など、個人が特定されない方法で集団分析を行います。

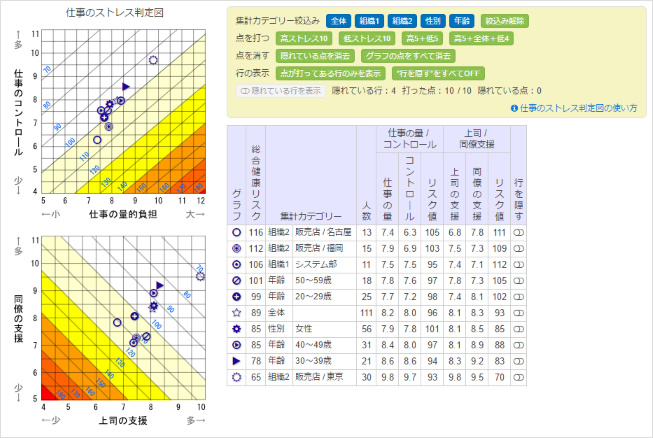

(4)仕事のストレス判定図の活用

集団分析の尺度は使用する調査票によって異なりますが、「職業性ストレス簡易調査票」を使用する場合には、仕事のストレス判定図を活用することが推奨されています。

仕事のストレス判定図は、職場内のさまざまな集団(会社全体、属性別、部署別)を対象として、仕事のストレス要因を評価し、それらが労働者の健康やストレス反応にどれだけ影響を与えるかを判定する簡便な方法です。

「仕事のストレス判定図」を用いると、部・課などの分析対象集団と全体やその他の属性の平均と比較することができ、「ストレスの大小」や「どの程度健康リスクがあるのか」が一目でわかります。

仕事のストレス判定図については、以下の記事で詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

(5)仕事の量的負担に問題がある場合

仕事のストレス判定図から、仕事の量的負担に問題があることが分かった場合には、業務効率に問題が生じている可能性があります。

仕事の量的負担は従業員の主観によるところも大きいですが、惰性で不要な業務や会議を続けていないかなど、確認してみましょう。実際の仕事の量が変わらなくても、負担感が減少する場合もあります。

(6)仕事のコントロールに問題がある場合

仕事のストレス判定図から仕事のコントロールに問題があることが分かった場合には、一方的に仕事を押し付けているような状況がないか確認し、同時に労働者自身がコントロールできる範囲を増やしていくなどの対策が必要です。

(7)支援の強化が必要な職場の場合

周囲からの支援が少ないと、ストレスがかかった時に自分一人では対処できなくなる可能性があります。特に上司と同僚の支援は仕事をする上で影響が大きいので、この項目の評価が改善するような対策をとることが必要です。

管理職を対象に、コーチングなどマネジメントスキルを向上させるためのセミナーを実施することも、その一つです。。

(8)仕事のストレス判定図以外の情報活用

ストレスチェックでは、仕事のストレス判定図からわかること以外にも、さまざまな情報が取得できます。

たとえば、イライラ感や対人関係のストレス度が高い場合には、人間関係に課題がある可能性がありますので、研修を開催するなど、コミュニケーションが活発な職場にしていくことが有効です。

疲労感が高い職場は、長時間労働で従業員が疲弊している可能性があります。仕事に関する業務研修をていねいに実施したり、休憩時間を小まめに設定したりすることで、状況の改善が期待できます。

(9)高ストレス者と集団分析

ストレスチェックでは、高ストレス者の割合は5-10%未満が最多とされています。この高ストレス者の割合や人数も、集団分析を行う上で有益な情報になります。

たとえば、全体のストレス得点は高くないのに、A部署だけ高ストレス者の割合が多い場合には、一部の従業員にストレスが偏っている可能性があります。

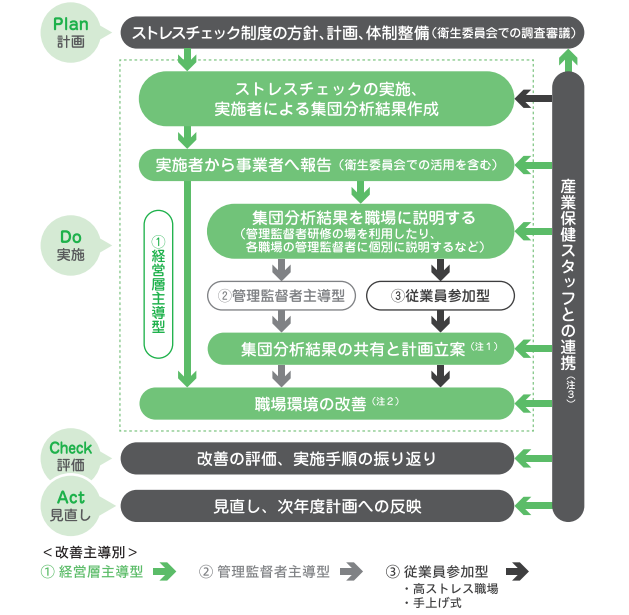

(10)集団分析結果を活用した職場環境改善

ストレスチェックの集団分析の結果、職場の問題点が把握できたら、職場環境改善対策を実施します。

職場環境改善の方法は、「誰が中心となって行うか」によって、①経営層主導型、②管理監督者主導型、③従業員参加型に大別されます。

引用: 厚生労働省:これからはじめる「職場環境改善~スタートのための手引~」

このうちの1つだけを選ぶ必要はありませんが、責任を持って対策を実施する主体を決めることで、改善活動がスムーズに進みます。なお、いずれのタイプを選ぶ場合でも、集団分析について正しい知識を持つ者の介入が重要です。

職場環境改善については、以下の記事で詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

日本最大級の「ストレスチェッカー」とは?

ストレスチェック業者のなかには、契約金や更新料、データ保管料など追加費用が発生したり、実施期間延長ができない、メール通知回数の制限、集団分析や閲覧権限に上限があるなどの制約が多く見られます。さらに、Pマーク未取得やセキュリティ対策不足、海外サーバー利用など安全面で不安が残るケースもあります。

その点、ストレスチェッカーは必要な機能をすべて完備し、しかも完全無料で安心してご利用いただけます。

まとめ

ストレスチェックは実施するだけでなく、集団分析の結果を職場環境の改善につなげることができます。

高ストレスと思われる部署が判明したら、仕事の量的負担や周囲の支援について問題がある可能性があります。

ストレスチェッカーでは、集団分析レポートは基本料金に含まれております。また、集団分析レポートに弊社コンサルタントのコメントを記載するオプションもご用意しております。さらにストレスチェックデータに加え、業績評価や残業時間等のHRデータをクロス解析した集団分析結果をご提供するオプションもございます。

法人向けストレスチェッカーへのお問合せ

法人向けストレスチェッカーは、官公庁、テレビ局、大学等に導入いただいている日本最大級のストレスチェックツールです。

社内の実施事務従事者にストレスチェックのシステムをご利用いただく『無料プラン』もございます。お気軽にお問い合わせください。

監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。

現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。